Üben wie die Alten, mit Werkzeugen von heute

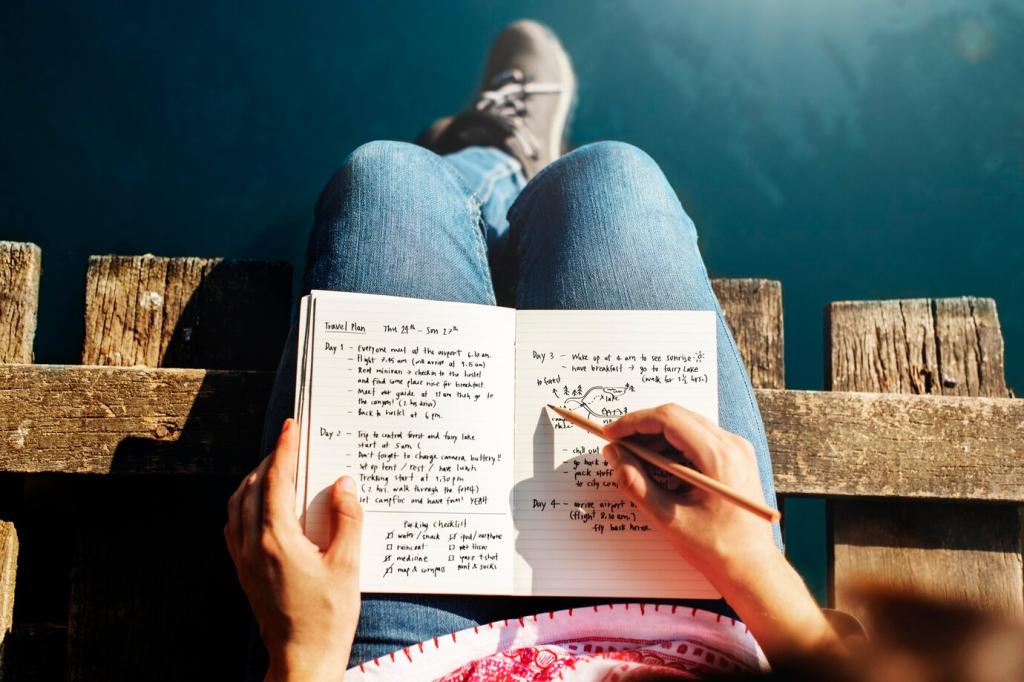

Beginnen Sie mit ruhigen Horizontalen, dann Vertikalen, mit gleichbleibendem Druck. Atmen Sie ein für Ansetzen, aus für Führung, kurz halten am Ende. Notieren Sie Tempo und Winkel. Diese einfachen Rituale bringen die innere Shirorekha zum Klingen – und stabilisieren jede folgende Akshara.

Üben wie die Alten, mit Werkzeugen von heute

Nutzen Sie dünnes, hartgeleimtes Papier, das Kratzen verzeiht, und testen Sie Kohletinte mit verschiedenen Federbreiten. Simulieren Sie Rillen mit leichtem Vorritzen. Dokumentieren Sie, wie Tinte in Fasern wandert. So lernen Sie, Entscheidungen über Druck, Geschwindigkeit und Pausen bewusst und reproduzierbar zu treffen.